電気主任技術者とは|仕事内容やメリット、電気工事士との違いまで解説

電気やインフラに関わる資格のひとつであるのが、電気主任技術者です。

ここでは、電気主任技術者の概要や仕事内容、メリット、なる方法、難易度までをゼロから詳しく解説します。

電気工事士との違いにも触れているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

電気主任技術者とは

電気主任技術者は、社会に欠かせない存在ですが、身近にいない方も多いのではないでしょうか。

そこで、まず電気主任技術者とは何かを詳しく解説します。

どのような資格かを理解して、イメージを膨らませていきましょう。

電気設備の保安・監督を行う国家資格

電気主任技術者は、独占業務である電気設備の保安・監督などを行う国家資格です。

次で詳しく解説しますが、第一種、第二種、第三種に分かれており、「電験一種」「電験二種」「電験三種」と呼ばれることもあります。

電気設備は、生活に欠かせない電気をつかさどる設備であり、インフラを整えるためには電気主任技術者が必要です。

絶対に必要な仕事の一つで、社会的評価の高い資格といえるでしょう。

第一種、第二種、第三種の3つに分類される

電気主任技術者は、電気工作物の範囲に応じて、第一種、第二種、第三種に分かれています。

それぞれの対応できる電気工作物は、以下の通りです。

・第一種:すべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督

・第二種:電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督

・第三種:電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督

第一種を取得すれば、すべての電気工作物の保安・監督が可能です。

第三種、第二種、第一種の順で対応範囲が広がっていくので、第三種から徐々にスキルアップしていくとよいでしょう。

電気主任技術者の仕事内容

電気に関わる仕事はいくつかあり、仕事内容が変わってきます。

電気主任技術者の主な仕事内容は、以下の4つです。

・電気設備の保安・点検

・電気設備の故障対応

・電気工事の現場監督

・電気設備周辺の清掃作業

それぞれどのような仕事なのか、詳しくチェックしていきましょう。

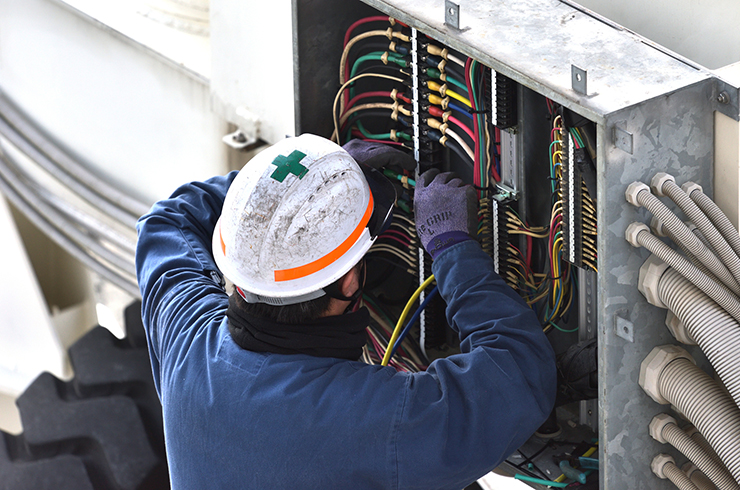

電気設備の保安・点検

電気設備の保安・点検は、電気主任技術者の代表的な仕事です。

電圧や電流を計測したり、抵抗を測定したり、配線を確認したりするなど、細部までチェックします。

細かいところまで確認することによって、予期せぬトラブルや事故を防ぐ重要な役割です。

電気設備の故障対応

電気設備に故障や不具合があったときに、電気主任技術者が中心となって対応します。

不具合の原因が何かを突き止め、故障箇所の修理を行い、必要に応じて電気工事士などに依頼することもあります。

電気工事の現場監督

電気主任技術者は、電気設備の保安・監督のほかに、電気工事の現場監督を務めることもあります。

工事全体の管理を担当し、作業員の指示や進捗管理などを行うのが主な役割です。

電気設備周辺の清掃作業

電気設備そのものはもちろん、周辺の管理も重要です。

ほこりやゴミなどが原因で、電気設備に重大な故障や不具合が起きることもあるため、こまめに清掃しなくてはなりません。

電気主任技術者にとって、電気設備の周辺をきれいに保つのも重要な仕事です。

電気主任技術者の資格を取得するメリット

電気主任技術者の資格を取得するメリットは、主に3つあります。

・独占業務だから安定した職種

・電気の需要は増しているので将来性がある

・就職や転職に有利

自分の希望と比べながら、メリットを正しく理解していきましょう。

独占業務だから安定した職種

電気主任技術者の仕事のうち、電気設備の保安・監督は独占業務です。

有資格者でなければ携わることができず、電気事業法によって電気工作物を保安・監督するために設置が義務付けられています。

そのため、電気設備を扱う場所には必ず需要があり、資格取得によって仕事を見つけやすいのが魅力です。

電気の需要は増しているので将来性がある

電気の需要は、これからも続くことが予想されます。施設の照明や生活のインフラなどに電気は不可欠なため、電気主任技術者はなくなる可能性が低い仕事です。

環境への配慮から発電設備が増加したり、情報通信が年々増えていたりすることを考えれば、より電気主任技術者の需要も高まっていくのではないでしょうか。

就職や転職に有利

電気主任技術者は、需要と将来性が高い仕事でありながら、経済産業省によると人材不足が懸念されています。

現在活躍している人材の年齢が高くなっていたり、電気設備が増加していたりすることから、電気主任技術者が足りなくなるといわれているのです。

そのため、資格を取得することで、就職や転職でアピールしやすくなります。

電気主任技術者と電気工事士の違い

電気主任技術者と混同しがちなのが、電気工事士です。

電気を取り扱う点では共通していますが、まったく同じ資格ではありません。

ここでは、仕事内容と収入の違いを解説します。

仕事内容の違い

電気主任技術者は、電気設備の保安・監督や電気工事の現場監督などを行います。

一方、電気工事士は、送電線や配電盤などの設備の工事を行う専門資格です。

電気主任技術者は電気設備の管理、電気工事士は電気設備の工事という点で、役割に違いがあります。

収入の違い

電気主任技術者と電気工事士の収入として、具体的な金額を記載した統計はありません。

しかし、電気工事士よりも電気主任技術者のほうが収入は高い傾向です。

年齢や経験、職場の状況などにもよりますが、収入を重視するなら、電気主任技術者を目指すとよいでしょう。

電気主任技術者資格を取得すると未経験でも就職できる?

電気主任技術者資格を取得した場合、未経験でも就職できるチャンスがあります。

受験資格に実務経験は求められないため、誰でも未経験で働くことが可能です。

求人のなかには、未経験者を歓迎している場合もあり、働きながら知識やスキルを高められるでしょう。

ただし、「未経験歓迎」といった記載がない場合は、就職・転職で苦労するケースもあります。他の有資格者と比べられたときは、未経験である点が不利になるかもしれません。

そのため、まずは未経験でも募集している求人を探し、スキルや知識を身につけたところで、よりよい条件の求人を探すのがよいでしょう。

電気主任技術者になるには

電気主任技術者になる方法は、資格試験に合格するだけではありません。

要件を満たすことで、試験なしで認定を受けることも可能です。

認定を受ける方法は2つあります。その方法を理解して、自分に合った方法で電気主任技術者を目指しましょう。

電気主任技術者試験に合格する

電気主任技術者になるための方法の一つが、試験の合格です。

年に1回試験が実施(第三種は年2回)されており、第一種・第二種は一次試験と二次試験、第三種は一次試験のみ合格することで、資格を取得できます。

また、電気主任技術者試験では、科目別合格制度が設けられています。

理論、電力、機械、法規の4科目があり、科目別に合否が決まる仕組みです。

一部科目に合格した場合、翌年度及び翌々年度の試験まで合格した科目の試験が免除されます。

詳しい条件は、ホームページを確認しましょう。

試験概要を下記の表にまとめていますので、合わせて確認してみてください。

| 試験科目 | ・理論:電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測 ・電力:発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料 ・機械:電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理 ・法規:電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理 |

|---|---|

| 試験日程 | 上期:令和4年8月21日(日) 下期:令和5年3月26日(日) |

| 受験申込受付期間 | 上期:令和4年5月16日(月)~6月2日(木) 下期:令和4年11月21日(月)~12月8日(木) |

| 受験手数料 | ・インターネット申込 上期:7,700円 下期:7,700円 ・郵便申込 上期:8,100円 下期:8,100円 |

| 試験科目 | ・一次試験 理論:電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測 電力:発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料 機械:電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理 法規:電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理 ・二次試験 電力・管理:発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気施設管理 機械・制御:電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクス |

|---|---|

| 試験日程 | ・一次試験:令和4年8月20日(土) ・二次試験:令和4年11月13日(日) |

| 受験申込受付期間 | 令和4年5月16日(月)~6月2日(木) |

| 受験手数料 | ・インターネット申込:13,800円 ・郵便申込:14,200円 |

| 試験科目 | ・一次試験 理論:電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測 電力:発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料 機械:電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理 法規:電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理 ・二次試験 電力・管理:発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気施設管理 機械・制御:電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクス |

|---|---|

| 試験日程 | ・一次試験:令和4年8月20日(土) ・二次試験:令和4年11月13日(日) |

| 受験申込受付期間 | 令和4年5月16日(月)~6月2日(木) |

| 受験手数料 | ・インターネット申込:13,800円 ・郵便申込:14,200円 |

実務経験を積んで認定申請を行う

電気主任技術者資格は、実務経験と学歴の要件を満たすことで、認定取得という形で資格を取得できます。

実務経験は、どのような仕事でも認められるわけではありません。

以下に当てはまる業務・仕事が実務経験とみなされます。

・500V以上の発電設備、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御などの設備、需要設備に関する、工事や維持、運用の経験(第二種は10kV以上、第一種は50kV以上)

・上記の業務を監督指導する業務、工事計画の認可申請書などの作成、電気事故防止対策業務

実務経験の期間と学歴の要件は、以下の通りです。

詳しくは、ホームページを確認してください。

| 大学卒業者 | 短大または高等専門学校卒業者 | 高等学校卒業者 | |

|---|---|---|---|

| 第三種 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 |

| 第二種 | 3年以上 | 5年以上 | - |

| 第一種 | 5年以上 | - | - |

| 第三種 | ・経済産業大臣の認定を受けた学科で、必要な単位を修了した者 ・経済産業大臣の認定を受けた短期大学または 高等専門学校で、必要な単位を修了した者 ・経済産業大臣の認定を受けた高等学校で、必要な単位を修了した者 |

|---|---|

| 第二種 | ・経済産業大臣の認定を受けた学科で、必要な単位を修了した者 ・経済産業大臣の認定を受けた短期大学または高等専門学校で、必要な単位を修了した者 |

| 第一種 | ・経済産業大臣の認定を受けた学科で、必要な単位を修了した者 |

電気主任技術者になるのは難しい?

電気主任技術者を目指すうえで、難易度が気になる方も多いのではないでしょうか。

難易度がわかれば、1日の勉強時間や勉強を始める時期などを決める参考になります。

電気主任技術者の難易度・合格率を種別に把握していきましょう。

電気主任技術者試験の難易度

電気主任技術者試験は、電気系の資格のなかでは難易度が高い傾向があります。

第三種が最も合格率が低く、直近10年で約5~11%です。計算問題が8割を占める科目「理論」の難易度が高く、初心者にとってはハードルの一つになります。

その他の3科目も専門的な内容なので、決して簡単ではありません。

第二種、第一種は、第三種の知識がベースになるので、第三種よりも合格率が高くなっています。

とはいえ、応用的な問題が増えてくるため、しっかり知識を上乗せしなくてはなりません。

電気主任技術者試験の合格率

電気主任技術者試験の合格率は、ホームページで公開されています。

最近10年間の試験では、第三種が5.9~11.5%、第二種が一次試験22~27%、二次試験11~28%、第一種が一次試験21~50%、二次試験8~17%です。

| 年度 | 合格率 |

|---|---|

| 平成24年度 | 5.9% |

| 平成25年度 | 8.7% |

| 平成26年度 | 8.4% |

| 平成27年度 | 7.7% |

| 平成28年度 | 8.5% |

| 平成29年度 | 8.1% |

| 平成30年度 | 9.1% |

| 令和元年度 | 9.3% |

| 令和2年度 | 9.8% |

| 令和3年度 | 11.5% |

| 年度 | 一次試験 | 二次試験 |

|---|---|---|

| 平成24年度 | 25% | 14% |

| 平成25年度 | 24% | 11% |

| 平成26年度 | 24% | 14% |

| 平成27年度 | 24% | 12% |

| 平成28年度 | 22% | 19% |

| 平成29年度 | 26% | 14% |

| 平成30年度 | 24% | 15% |

| 令和元年度 | 24% | 23% |

| 令和2年度 | 27% | 28% |

| 令和3年度 | 26% | 17% |

| 年度 | 一次試験 | 二次試験 |

|---|---|---|

| 平成24年度 | 23% | 10% |

| 平成25年度 | 23% | 15% |

| 平成26年度 | 21% | 13% |

| 平成27年度 | 26% | 17% |

| 平成28年度 | 22% | 13% |

| 平成29年度 | 23% | 15% |

| 平成30年度 | 24% | 14% |

| 令和元年度 | 24% | 17% |

| 令和2年度 | 50% | 14% |

| 令和3年度 | 31% | 8% |

試験に受かるにはどこで勉強するのがおすすめ?

電気主任技術者のなり方で触れた試験に合格するためには、通信講座で学習するのがおすすめです。

さまざまなサポートを受けながら学べるため、スクールに通わなくても充実した勉強ができ、独学では難しいモチベーション管理や質問などもしやすくなります。

通信講座は数多くありますが、なかでもおすすめしたいのがキャリカレの「第三種電気主任技術者合格指導講座」です。

キャリカレの講座では、過去の試験を徹底的に分析することで、試験に出るところだけをカリキュラムやテキストにまとめています。

勉強が苦手でも取り組めるように、テキストでのインプット、一問一答&問題集によるアウトプットを繰り返す、シンプルな勉強法を採用しているのも嬉しいポイントです。

より確実に合格を目指せるだけではなく、不合格の場合には受講料の全額返金を受けられます。

合格できれば2講座目が無料になるので、ダブルライセンスも目指しやすいです。

講座を詳しく知りたい方は、まずは無料の資料請求をしてみるのがおすすめです。

まとめ

電気主任技術者の仕事は、電気設備の保安・監督や点検、周辺の清掃などを行うことです。

独占業務であり、設置を義務付けられているので、将来にわたって需要を期待できます。

電気関係の資格のなかでは難易度が高いため、しっかりとした準備が必要です。

独学、専門学校・スクール、通信講座から自分にあった方法で勉強を進めましょう。

キャリカレでは第三種の講座を開講しているので、ぜひ受講を検討してみてください。

全額返金保証や3年間の長期サポートもあり、安心して始められます。

開催中のキャンペーンを利用すれば、通常よりもお得に受講できます。ぜひ以下のボタンから詳細を確認してみてください。