簿記3級取得のメリットや勉強法、

スケジュールを徹底解説!

簿記3級試験合格に向けて勉強するにあたり、

試験の出題傾向と得点配分を知っておくことはムダのない効率的な学習につながります。

本ページでは、日商簿記3級の試験概要とメリット、配点基準及び出題傾向と対策について解説します。

簿記検定3級とは

必須の基本知識として

多くの企業から評価される

資格です。

簿記3級は、業種や職種にかかわらず、多くの企業から

ビジネスパーソンが身に付けておくべき「必須の基本知識」として評価される資格です。

財務・経理部門の担当者以外にも、営業担当者にとっても身に付けて損はない知識です。

取得しておくと、採用の際に評価されたり、キャリアアップにつながったりすることがあるでしょう。

比較的チャレンジしやすい資格として大人気なのが簿記3級です。

-

簿記3級試験の概要

簿記3級は、「商業簿記」が3題程度出題され、試験時間60分、70%以上の正解率で合格となります。出題区分は、大きく「簿記の基本原理」「諸取引の処理」「決算」「株式会社会計」となります。

簿記3級は、 基本的な商業簿記を習得し、小規模企業における企業活動や会計実務、経理関連書類の適切な処理を行えるレベルが求められます。

また、2019年度から出題の前提が個人商店から小規模の株式会社に改められるなど、現代のビジネス社会においてさらに実践的な内容になっています。

簿記3級の試験日程は、例年6月、11月、2月の年3回実施されます。

▶試験について詳しい費用や合格基準などはこちら

簿記1級・2級・3級の試験日・申し込みの流れを解説

-

簿記3級資格をとるメリット

簿記3級を取得することで、一般職や営業職の方は得意先の経営状況を判断できるようになり、営業活動にも役立ちます。財務諸表を読み解くことで、取引先などの財務業況を理解して効率的な営業活動をすることが可能になります。また、自営業の方などは自らの確定申告や会計処理をスムーズに行えるようにもなるなど、多くのビジネスパーソンにとってメリットのある資格といえます。

-

経理・会計の基礎知識

簿記3級は、仕事に生かせる資格のひとつです。さまざまなシーンで役立ちますが、とくに活躍できるのが以下のような仕事です。

・企業の会計・経理・財務職

・企業の営業職

・会計事務所

基本的な経理業務であれば簿記3級でも問題なく、仕事に生かすことが可能です。ですが、高い級があるほど業務の幅も広がり、会社の重要な経理業務を担うことが出来ます。そのため、財務など深く関わる場合には2級以上が望ましいでしょう。まずは簿記3級の取得を目指して、より高い級にレベルアップしていくのがおすすめです。

▶簿記3級を生かせる仕事について詳しく知りたい方はこちら

簿記は仕事に生かせる資格!活躍できる仕事や各級の難易度も

-

簿記3級は独学可能?

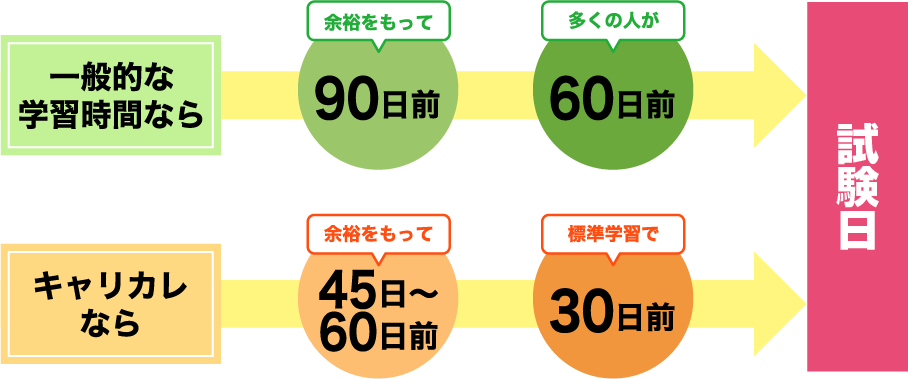

簿記3級の合格率は比較的高く、独学でも合格を目指すことは可能です。簿記3級を受験するにあたり、勉強時間は50~70時間必要だとされています。まずはじめはテキストを読み込むことで内容を理解し、予想問題や過去問を解いていくことで効率よく学習できるでしょう。

ただ、仕事や家事をしている中では、毎日継続して勉強時間を確保するのが難しいときもあると思います。独学の場合は、スケジュール管理が上手くできないことが多く、モチベーションを維持できるように自己管理していくこともが大変なため、通信講座を活用して学習するのがおすすめです。

▶もっと詳しく知りたい方はこちら

【簿記3級】独学で合格を目指すなら!合格率とおすすめ勉強方法

簿記3級の難易度・合格率は?

簿記3級は

比較的難易度は低め

入念に試験対策することが

合格への近道

| 試験回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 第161 (2022.6.12) |

43,723名 | 36,654名 | 16,770名 | 45.8% |

| 第160 (2022.2.27) |

52,649名 | 44,218名 | 22,512名 | 50.9% |

| 第159 (2021.11.21) |

58,025名 | 49,095名 | 13,296名 | 27.1% |

| 第158 (2021.6.13) |

58,070名 | 49,313名 | 14,252名 | 28.9% |

| 第157 (2021.2.28) |

70,748名 | 59,747名 | 40,129名 | 67.2% |

| 第156 (2020.11.15) |

77,064名 | 64,655名 | 30,654名 | 47.40% |

| 第155 (2020.6.14) |

中止 | |||

| 第154 (2020.2.23) |

100,690名 | 76,896名 | 37,744名 | 49.1% |

| 第153 (2019.11.17) |

99,820名 | 80,130名 | 34,519名 | 43.1% |

| 第152 (2019.6.9) |

91,662名 | 72,435名 | 40,624名 | 56.1% |

| 第151 (2019.2.24) |

104,357名 | 80,360名 | 44,302名 | 55.1% |

| 第150 (2018.11.18) |

111,657名 | 88,774名 | 38,884名 | 43.8% |

| 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 第161 (2022.6.12) |

|||

|---|---|---|---|

| 52,649名 | 44,218名 | 22,512名 | 50.9% |

| 第159 (2021.11.21) |

|||

| 58,025名 | 49,095名 | 13,296名 | 27.1% |

| 第158 (2021.6.13) |

|||

| 58,070名 | 49,313名 | 14,252名 | 28.9% |

| 第157 (2021.2.28) |

|||

| 70,748名 | 59,747名 | 40,129名 | 67.2% |

| 第156 (2020.11.15) |

|||

| 77,064名 | 64,655名 | 30,654名 | 47.40% |

| 第155 (2020.6.14) |

中止 | ||

| 第154 (2020.2.23) |

|||

| 100,690名 | 76,896名 | 37,744名 | 49.1% |

| 第153 (2019.11.17) |

|||

| 99,820名 | 80,130名 | 34,519名 | 43.1% |

| 第152 (2019.6.9) |

|||

| 91,662名 | 72,435名 | 40,624名 | 56.1% |

| 第151 (2019.2.24) |

|||

| 104,357名 | 80,360名 | 44,302名 | 55.1% |

| 第150 (2018.11.18) |

|||

| 111,657名 | 88,774名 | 38,884名 | 43.8% |

簿記3級の合格ラインは7割の正解率

簿記3級の合格ラインは100点満点中70点以上となります。相対評価ではなく絶対評価なので、他の受験者の合格者人数に関わらず7割とれていれば合格です。

試験内容は基本的な知識を問う出題が中心で試験中も電卓を使用できるので、日商簿記2級や1級と比べると難易度はそれほど高いとは言えません。

ただし、2級や1級の取得を考えると8~9割得点する気持ちで臨むのがよいでしょう。簿記3級は簿記の基礎的な内容となるため、3級の学習内容を十分に理解し土台を固めておく必要があります。

日商簿記

3級資格試験の

傾向と対策

配点基準

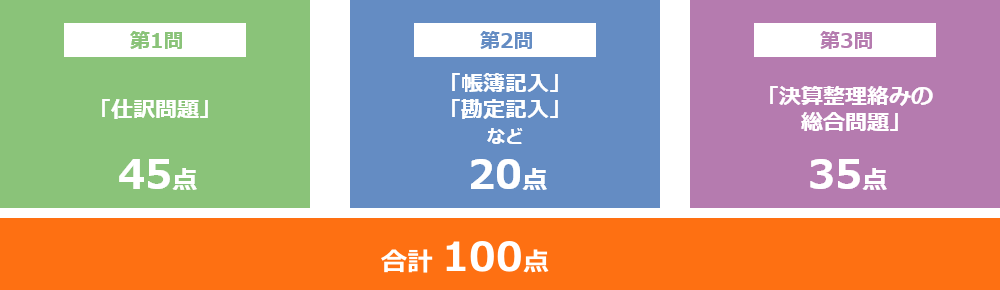

簿記3級の試験では、第1問の仕訳問題、第2問の帳簿記入、勘定記入問題、第3問の決算整理絡みの総合問題が出題範囲となります。

配点は第1問の仕訳問題が45点、第2問の帳簿記入、勘定記入問題が20点、第3問の決算整理絡みの総合問題が35点で合計100点となります。

出題範囲は以前の第5問から第3問までに削減されているため、どの分野もバランスよく配分時間を確保して得点することがポイントです。 問題集などを通して一定の練習を積むようにしましょう。

出題傾向と対策

- 配点:3点×15題=45点

- 出題内容:決められた勘定科目で仕訳を行う基礎的な仕訳問題

- 第1問は、簿記において基本となる仕訳問題です。記号選択式の仕訳問題が15題、各3点の配点として出題される傾向にあります。

資格試験では、使用される勘定科目が決められていますので、テキストでしっかり学習していれば十分解答できるでしょう。そのため、勘定科目を使って仕訳を行う練習を繰り返すことがポイントです。

時間は15~20分程度で解くスピードが求められるので、とにかく量をこなし、慣れておくことが大切になります。

参考記事 ・仕訳とは?仕訳の重要性とルールを解説

POINT

【第1問の配点とポイント】

- 配点:20点

- 出題内容:補助簿の作成や勘定記入などの基本的な処理

-

第2問は、帳簿記入や勘定記入の問題が出題されます。これまでの試験で実績がなかったような問題も出題される傾向があり、第1問、第3問に比べて対策しにくい設問です。

帳簿にはいくつか種類がありますが、中でも「商品有高帳」はよく出題されるので必ず解答できるようにしておくことが重要です。その他に、第2問では文章の穴埋め問題や記号選択問題が出題されることもあります。

第2問の内容は苦手とする方が多いですが、基本的な伝票や補助簿などの記載方法が理解できていれば十分対応できます。

POINT

【第2問の配点とポイント】

- 配点:35点

- 出題内容:決算整理絡みの総合問題

- 第3問では、損益計算書・貸借対照表、精算表、決算整理後残高試算表作成など決算整理絡みの総合問題が出題される傾向があります。総合問題であるため、応用力も試されるため過去問などを繰り返し解き、解き方をマスターすることが大切です。

決算処理は、複数の仕訳を積み重ねてそれを素早く集計するというテクニックが必要なので応用力が求められます。ですが、簿記3級では決算整理仕訳のパターンをマスターしていれば解けるレベルなので、一つひとつ覚えていきましょう。よくある仕訳パターンとしては現金過不足、当座借越の振替、商品棚卸などがあります。

また、部分点をもらえるので完璧にできなくても少しでも点数を稼げるようにスピード感をもって解いていきましょう。第3問は配点が高いので、第3問でしっかり得点できれば合格の可能性がグッと高まります。

POINT

【第3問の配点とポイント】

ネット試験の導入で注意することは?

簿記試験にネット試験が導入されましたが、紙を使った統一試験と出題範囲はどちらも同じですので、試験対策も変わらず学習を進めていくことができます。ただ、受ける級によって試験日や会場が異なったり、受験票が発行されなかったり、紙の統一試験とは対応が異なる点もあります。事前に相違点を確認しておきましょう。

ネット試験とペーパー試験の違い

ネット試験とペーパー試験で大きく異なる点は、「試験日」「申込方法」「合否結果」です。

試験日

統一試験は、例年6月の2週目・11月の3週目・2月の4週目の年3回行われています。

これに対し、ネット試験では試験センターが定める日時で随時受験できます。

ただし、現在は受験停止期間が設けられており、該当する期間は試験を受けられないので注意してください。

<受験停止期間>

2022年11月14日(月)~2022年11月23日(水・祝)

2023年2月20日(月)~2023年3月1日(水)

申込方法

ネット試験の申込みは、日本商工会議所が業務委託している(株)CBT-Solutionsの専用サイトから行います。

初めての申込みでは、新規登録が必要です。

統一試験では各商工会議所によって申込方法が異なるので、受験地域の商工会議所に問い合わせて確認しましょう。

合否結果

ネット試験では、試験が終わってから試験システムを使ってすぐに自動採点され、パソコンの画面で結果が確認できます。一方統一試験では、試験実施後2週間から3週間程度で結果が分かります。

ネット試験とペーパー試験の比較

| ネット試験 | ペーパー試験(統一試験) | |

|---|---|---|

| 試験会場 | 全国のテストセンター | 全国の各会場 |

| 試験日 | 随時受験 | 例年2月、6月、11月 |

| 出題範囲 | 大問3題 | 大問3題 |

| 試験時間 | 2級:90分 3級:60分 |

2級:90分 3級:60分 ※説明・配布に別途30分の時間確保あり |

| 合否結果 | パソコン画面で即日 | 2~3週間後 |

| 受験料 | 2級:4,720円 3級:2,850円 |

2級:4,720円 3級:2,850円 |

| 申込方法 | ネット/会場問い合わせ | ネット/電話/郵送など ※各商工会議所で異なる |