保育士になるには?資格取得の流れや高卒・社会人・大学から目指す方法

保育士になるには、どのような方法があるのか、資格取得に向けて何から始めれば良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。

ここでは、保育士になるための方法や保育士試験に受かるための勉強方法、保育士の資格取得までの流れなどをご紹介します。保育士として働くまでの流れも解説しているので、保育士になる方法から保育士の資格取得後に何をすれば良いのかまで、全体の流れを把握するのに役立つ内容となっています。

目次

\保育士になるならキャリカレで/

不合格なら全額返金!保育士講座の詳細を見る保育士になるには?

保育士になるには、国家資格である保育士資格の取得が必要です。保育士の資格を取得する方法として、保育士を養成する学校を卒業する方法と、保育施設で実務経験を積んで受験資格を得てから保育士試験に合格する2つの方法があります。保育士資格の取得には養成施設の卒業は必須ではないため、社会人でも保育士になれます。

保育士資格とは

保育士とは、保育に関する知識や技術の習得はもちろん、子どもの安全を確保する責任、保護者をサポートするのに専門的なスキルが求められる職種です。保育に関する専門性が求められるため、保育士になるには資格の取得が必要です。児童福祉法第18条第4項には、保育士の登録が必要である旨が記載されています。

保育士資格を取得する方法

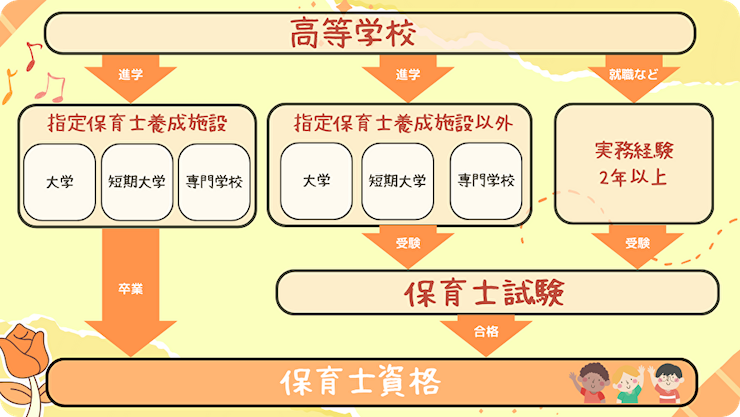

保育士の資格を取得する方法はさまざまなパターンが考えられます。実際に、どのような方法があるのかわからない、という方も多いでしょう。ここからは、図を交えながら保育士資格を取得する方法を詳しく解説します。

保育士のなり方は2パターンある

保育士のなり方は、指定保育士養成施設を卒業する方法と2年以上の実務経験を得てから保育士試験に合格する方法の2つです。指定保育士養成施設を卒業する場合は、高校卒業後に指定保育士養成施設へ進学します。指定保育士養成施設以外の教育施設に進学した方や社会人の方は、保育士試験を受験して合格を目指す必要があります。

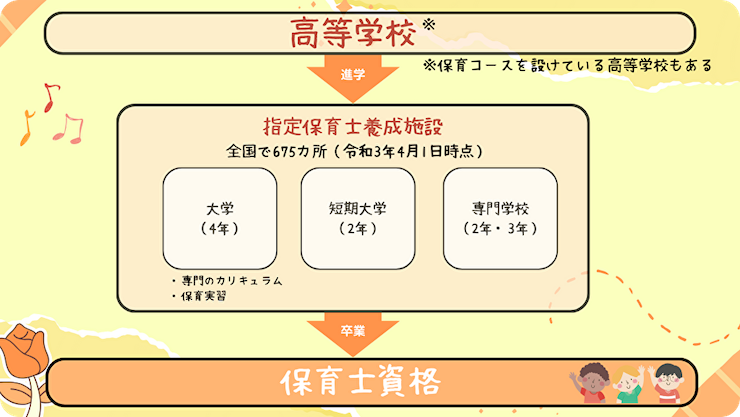

①指定保育士養成施設を卒業する

指定保育士養成施設の大学(4年制)・短大(2年制)・専門学校(2年制、3年制)のいずれかを卒業すると、資格試験なしで保育士資格の取得が可能です。2年制の専門学校と短大では保育士になるために必要最小限の知識や技術を学び、大学と3年制の専門学校では子どもの心理学をはじめとする座学に加えて、保育現場での実習を受けられます。

また、一部ですが、保育コースがある高校も存在します。早くから保育士を目指す場合はこのような高校に進学すると良いでしょう。

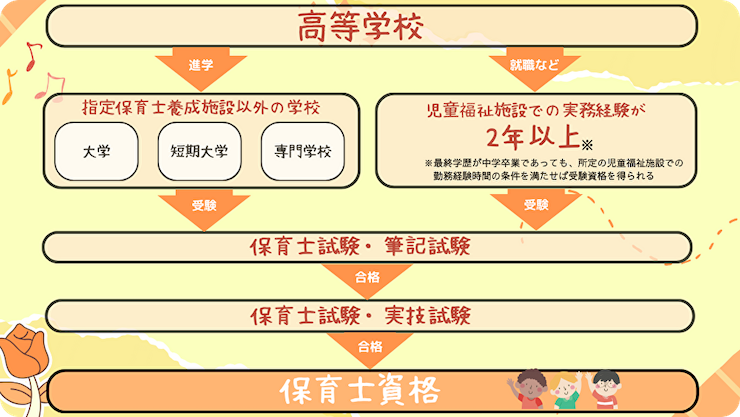

②保育士試験を受験し合格する

指定保育士養成施設に進学しない人が保育士になるには、保育士試験を受験して合格を目指す必要があります。保育士試験の受験資格は、最終学歴が短期大学卒業程度または、児童福祉施設で2年以上の実務経験と総勤務時間数が2,880時間以上であることとされています。

保育士試験は筆記試験と実技試験の2つがあり、受験科目は次のとおりです。

【筆記試験】

- 保育原理

- 教育原理および社会的養護

- 子ども家庭福祉

- 社会福祉

- 保育の心理学

- 子どもの保健

- 子どもの食と栄養

- 保育実習理論

【実技試験】

- 音楽に関する技術

- 造形に関する技術

- 言語に関する技術

なお、実技試験は3つのうち2つを選び、試験に臨みます。

高卒・中卒から保育士になる方法

高卒や中卒の方でも保育士になる方法があります。いずれにしても、指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験を受験して合格することで保育士資格を取得できます。

保育士試験の受験資格を得るためには、児童福祉施設で2年以上の実務経験に加えて、総勤務時間数が2,880時間以上になるように従事しなければなりません。ただし、中卒の方は文部科学省が実施する高卒認定試験に合格してから実務経験を積む必要があります。

大学を出て保育士になる方法

大学卒業後に保育士になる方法として、指定保育士養成施設の進学を選ぶのが一般的です。大学卒業から最短で保育現場に出たい場合は、2年制の短大や専門学校へ進学して保育士資格を取得するのがおすすめです。保育の知識や実践力を高めたい場合は、より学問を深められる4年制の大学に進学しましょう。

すでに就職していて指定保育士養成施設に進学する余裕がないという方は、仕事と資格取得の両立が可能な通信課程のある大学を選ぶと良いでしょう。幼稚園への就職を検討している方は、保育士資格と幼稚園教諭の資格を同時に取得できる学校を選ぶのも一つの方法です。

社会人から保育士になる方法

社会人が保育士になる方法は、指定保育士養成施設を卒業する方法と、児童福祉施設で実務経験を積んでから保育士試験に合格する方法の2つです。とはいえ、仕事を辞めると収入が減って生活に支障が出る恐れがあり、進学に絞るのは現実的ではないため保育士試験の合格を目指すのが一般的です。

保育士試験の受験資格は、保育所やこども園を含む児童福祉施設で、2年以上かつ総勤務時間数2,880時間以上の実務経験を積む必要があります。受験資格の詳細は、全国保育士養成協議会の公式サイトで確認できます。

また、できるだけ時間もお金もかけずに保育士資格を取得するなら、通信講座の受講がおすすめです。

社会人の保育士試験合格ならキャリカレ

仕事と試験勉強を両立するには、学習時間を確保して効率的に学習を進めることが大切です。社会人が保育士試験を受験して合格を目指すなら、通信講座の「キャリカレ」の受講をおすすめします。

「キャリカレ」は、保育士試験の受験科目に絞った効率的なカリキュラムを設定しているため、最短で合格を目指せる受験対策講座です。受講者の約6割の方が保育士試験に合格しており、全国平均の約3.3倍の合格率を誇ります。専任の講師によるサポートも充実しているので、わからないことがあっても安心です。

\保育士になるならキャリカレで/

おすすめの保育士講座はこちら保育士試験ってどんな試験?

保育士試験とは?

保育士試験とは、国家資格である「保育士資格」を取得するための国家試験です。

試験は筆記試験と実技試験で実施され、筆記と実技の両方の試験に合格することで、保育士の資格が得られます。

現在は、待機児童問題の解消、慢性的な保育士不足の解消を目的に、前期と後期の年2回試験が行われています。

受験資格

国家資格である保育士試験には受験資格があります。

最終学歴によって規定が決められていますが、規定を満たせば、学歴に関係なく保育士資格の取得を目指すことができます。

また年齢制限もなく、受験資格さえクリアしていれば保育士試験の受験が可能です。

【主な受験資格一覧】

<大卒、短大卒の場合>

保育士とは関係のない学部学科に通っていても、卒業すれば受験資格を得ることができます。

<専門学校卒の場合>

・学校教育法に基づいた専修学校であること

・卒業した課程が修業年限2年以上専修課程であること

これら二つの条件を満たしている場合のみ受験資格を得ることができます。

但し、1996年3月31日以前に保育科の高校を卒業している場合は受験資格を得ることができます。

<高卒の場合>

卒業年度により異なりますので、注意が必要です。

・1991年3月31日以前に高校を卒業している場合は無条件で受験資格があります。

・1991年4月1日以降の高校卒業者は、『児童福祉施設で2年以上かつ2880時間以上の実務経験』が別途必要となります。

但し例外として『1996年3月31日以前に高校の保育科を卒業している場合は実務経験なし』で受験資格を得ることができます。

<中卒の場合>

『児童福祉施設で5年以上かつ7200時間以上の実務経験』が必要となります。

<専門学校、短大・4年制大学在学中、4年生大学中退の場合>

短大・専門学校・4年制大学に在学中でも条件付きで受験資格を得ることが可能です。

4年制大学のみ中退でも条件付きで受験資格を得られます。

※保育士試験の受験資格には、細かい規定がありますので、必ず「全国保育士養成協議会 保育士試験事務センター」のホームページでご確認ください。

保育士資格取得までの流れ

保育士試験には筆記試験と実技試験があり、それぞれ試験月が異なります。

また、試験回数は前期と後期の年2回あり、例年どおりであれば前期は筆記試験4月・実技試験7月、後期は筆記試験10月・実技試験12月に実施されます。

但し実技試験が受けられるのは、筆記試験の全科目合格者のみです。

保育士資格を取得するまでの流れ

1. 受験資格を満たす

↓

2. 保育士試験の申込み手続き

【申込締切】

前期試験:1月頃 / 後期試験:7月頃

↓

3. 筆記試験受験

【試験実施時期】

前期試験:4月頃 / 後期試験:10月頃

↓

4. 筆記試験の合格発表

↓

5. 実技試験受験

【試験実施時期】

前期試験:7月頃 / 後期試験:12月頃

↓

6. 実技試験の合格発表

↓

7. 保育士資格取得

郵送により合格通知書の受け取り

合格するまでに必要な勉強時間

保育士試験に合格するためには、平均100~180時間勉強する必要があるとされており、1日1時間勉強する場合は約6ヶ月の学習期間が必要です。

保育士試験は、10月に前期試験、翌年4月に後期試験が実施されます。働きながら通信講座を受講して保育士試験の合格を目指す場合は、試験日から逆算して4月または10月から学習をスタートさせるのが良いでしょう。最短6ヶ月で保育士試験の合格を目指したい方は、「保育士受験対策講座」の受講がおすすめです。

\保育士になるならキャリカレで/

おすすめの保育士講座はこちら保育士試験に受かるための勉強方法

保育士試験に受かるための勉強方法として、次の3つの方法があります。

- 通学する

- 独学で勉強する

- 通信教育講座で勉強する

それぞれのメリット・デメリットを把握した上で、自分に合った勉強方法で保育士試験の合格を目指しましょう。

通学する

1つ目は、指定保育士養成施設に2~4年間通学し、保育士資格の取得に必要な学習過程の修了を目指す方法です。指定保育士養成施設以外の学校に進学した場合は、卒業後に保育士試験を受験する必要があります。保育士になるためにじっくり時間をかけて必要な知識と技術を学びたい方にとっては良い学習環境を確保できます。

ただし、指定保育士養成施設に通学するには2~4年の時間がかかる上に、約200~500万円の学費が必要です。仕事をしている方や主婦(主夫)の方など、進学する時間や費用を捻出するのが難しい場合は別の方法を選ぶことをおすすめします。

独学で勉強する

2つ目は、自分で教材を購入して独学で保育士試験の合格を目指す方法です。テキストや参考書を実費で購入する必要がありますが、学習費用を約1万円に抑えられます。ただし、費用は安く済むものの、自分に合った教材を探したり、法改正などの最新情報を収集したりする手間がかかります。

独学は、できるだけ学習費用を抑えたい方や自分で学習スケジュールを立てて受験に臨みたい方におすすめの勉強方法です。保育士試験は出題範囲が広く、合格率が低いため効率的に学習を進めましょう。

通信教育講座で勉強する

3つ目は、保育士試験に対応する通信教育講座を受講する方法です。通信教育講座は、オリジナルのテキストと映像講義や過去問対策、一問一答などの受験対策のためのコンテンツが用意されています。法改正などの情報も随時更新されるため、最新情報を見逃す心配がありません。通信教育講座の中でも、キャリカレの「保育士受験対策講座」の受講がおすすめです。

「保育士受験対策講座」は、保育士試験の出題範囲に絞ったカリキュラムに沿って効率的な学習を進められます。専任の講師による添削指導や質問サポートもあり、学習を進める中で疑問やわからないことが出てきても1人で悩まずに済みます。さらに、3年間の学習サポートがついており、6ヶ月の学習期間が過ぎても自分のペースで勉強できるので安心です。

\保育士になるならキャリカレで/

おすすめの保育士講座はこちら保育士として働くまでの流れ

保育士登録が必要

保育士資格を取得しただけでは保育士として働くことはできません。

資格取得後に、都道府県知事委託 保育士登録機関「登録事務処理センター(社会福祉法人 日本保育協会)」から「保育士登録簿」への登録手続きをし、申請先の都道府県で審査に通り保育士証が交付されてはじめて保育士として仕事をすることができます。

保育士として働くまでの手順

1. 保育士試験に合格する

▼

2.登録手続きを行う

・登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せる。

・郵便局で登録手数料4,200円を振り込む。

ATMでの振り込みは不可で、郵便局の窓口のみとなっていますので注意しましょう。 ・登録事務処理センターへ書類を送付。

「保育士登録申請書」「振替払込受付証明書」「資格を取得したことを証明する書類」「指定保育士養成施設卒業証明書」「保育士試験合格通知書」などを同封し、郵便局の簡易書留郵便で送ります。(登録手続き完了)

▼

3.保育士証の交付

申請先の都道府県で審査が行われます。

審査通過後、各都道府県の保育士登録簿へ登録され、保育士証が交付されます。

※申請から交付までの期間は、2ヶ月程度です。

▼

4.保育士の仕事を探す

保育士証が交付されたら保育園などで保育士として働くことができます。

公立保育園の場合は各市区町村の採用試験を受験し、私立保育園で働きたい時は各保育園の採用試験を受験します。

「保育士」の業務とは、保育所などの児童福祉施設で、働いている両親などから0歳~6歳までの未習熟児を預かり保育や保護者への保育指導を行うことです。

保育士の仕事内容

保育士の仕事内容は、早番と遅番の2つのシフトで異なります。早番の主な仕事内容は、園内の掃除や園児の出迎えの準備、登園した園児の体調チェック、保護者とのやりとり、朝礼での連絡事項の共有です。その後、担当のクラスで園児と歌や体操などの活動を行います。

遅番は昼食時間に出勤し、早番と協力して昼食や昼寝の見守り、保育日誌の記入、行事の準備などを済ませます。降園の時間になると早番が退勤するため、遅番は最後の園児を見送ってから掃除や翌日の準備をして退勤します。

保育士と幼稚園教諭の違い

保育士と幼稚園教諭は取得が必要な資格が違うだけでなく、対象年齢も異なります。保育士の保育の対象は0~6歳ですが、幼稚園教諭が指導できる対象年齢は3~6歳です。

また、勤務する施設の管轄も異なります。保育士は厚生労働省が管轄する福祉施設の「保育所」に勤務しますが、幼稚園教諭は文部科学省が管轄する学校である「幼稚園」に配属されるのが原則です。保育士は年末年始以外の勤務はシフト制となっており、幼稚園教諭は夏休みの長期休暇があることも異なる点の一つです。

認可保育園・認可外保育園(無認可保育園)とは?

認可保育園とは児童福祉法に定められた基準を満たし、国から認可されている保育園のことです。

園児の人数に対し保育士の人数や、施設の面積(広さ)、設備などが法律によって定められており、国や自治体から運営費の支給を受けています。

認可外保育園(無認可保育園)は認可保育園“以外”の保育園をさします。

但し、国の認可基準を満たしていないだけで知事からの認可を受けています。

企業が従業員向けに設置した企業主導型保育園も、認可外保育園にあたります。

認可外保育園は、保育料やサービス内容を自由に設定できるというメリットがあるため、フルタイムで働く両親からは人気が高い傾向にあります。

保育士資格を活かした副業・フリーランスとしての働き方

保育士資格は、副業やフリーランスとしても活用できる強みがあります。たとえば、ベビーシッターや一時預かりサービス、自宅での家庭的保育、子育て講座の開催など、個人で仕事を受ける形も可能です。また、オンラインでの子育て相談や、保育に関する記事執筆・監修などの在宅ワークにも展開できます。保育士としての知識と経験は信頼性が高く、需要のある分野のため、柔軟な働き方を実現しやすいのが特徴です。副業から始めて将来的に独立を目指すこともでき、ライフスタイルに合わせてキャリアを広げることができます。

保育士に向いている人は?

子どもが好きな人

子どもの成長に関わる大事なお仕事である保育士にとって、子どもが好きということは絶対に必要な要素です。

子どもが好きだからこそ、子どもの成長のために何ができるのかを真剣に考え、時には厳しく、時には優しく指導できます。

体力がある人

保育士は子どもと一緒に走り回ったり、重い荷物を運んだりすることが多く、かなり体力を使うお仕事です。

また、インフルエンザやノロウイルスや感染症が流行ることもありますので、体調管理にも気が使える人が向いています。

コミュニケーション力がある人

子どもはもちろん、保護者や地域の方々、一緒に働く保育士や上司など、たくさんの人と協力し合うことが必要になります。

保護者のお迎えや地域の方との挨拶や会話など、子どもたちの見本となるようなコミュニケーションがとれることが理想です。

ポジティブ思考な人

子どもとの関わりや保護者対応はもちろん、職場でもうまくいかないことは多くあります。

そこで毎回落ち込んだままでは、子どもたちに悪影響がでることがあります。

何かあってもすぐに気持ちを切り替えて仕事ができる人は保育士に向いているといえます。

忍耐力がある人

子どもが思うように動いてくれなかったり、保護者と上手くいかなかったりしたときは耐える力が必要になります。

子どもたちとは長い時間をかけて信頼関係を築いたり、指導をしていくことが必要になりますので、忍耐力がある人も向いています。

保育士になるメリットは?

子どもの成長を見守れる

子どもの反応や成長を間近で感じることができる楽しさ・嬉しさは言うまでもありません。

出来なかったことができたり、苦手を克服したり、笑顔や元気溢れる行動に触れられるのは保育士の特権です。

いつでも保育士として働ける

保育士業界は長く人材不足が続いている業界です。

そのため保育士資格があれば結婚・出産後はもちろん、子どもが大きくなったときの再就職など、いつでも保育士として働くことができます。

保育所以外でも働ける

ベビーシッターや企業内託児所など、保育士資格を持つ人材を必要としている職場はたくさんあります。

保育士のニーズは常に高いため、資格があると仕事選びにも困りません。

ライフスタイルに合わせて働ける

保育士の人材確保のために、フルタイムやパートなど、あらゆる働き方が用意されています。

午前の3時間だけ働くといったこともできるのも魅力です。

保育士は一生ものの資格

保育士資格は、年齢やライフスタイルに左右されず、長く活かせる「一生ものの資格」として注目されています。結婚や出産、子育てなどで一度現場を離れても、再び働ける環境が整っているため、ブランクがあっても安心です。また、保育士不足が続く現代では、再就職や転職先としての需要も非常に高く、全国どこでも働き口があります。さらに、保育所以外にも、児童福祉施設や企業内保育所、ベビーシッターなど多様な働き方が可能で、ライフステージに合わせて柔軟にキャリアを築ける魅力的な国家資格です。

保育士資格を取得するならキャリカレがおすすめ

社会人や主婦(主夫)など、指定保育士養成施設に進学する時間や費用をかけられない、という場合は保育士試験を受験して合格する必要があります。独学で勉強する方法もありますが、効率的な学習スケジュールで保育士試験の合格を目指すなら、キャリカレの「保育士受験対策講座」の受講がおすすめです。ここでは、受講をおすすめする理由を解説します。

「出るトコ」をおさえたカリキュラム

保育士試験の全範囲を網羅しようと思うと、一回の受験での合格は簡単ではありません。

そこでキャリカレの講座では、出題傾向を徹底分析し、“試験に出るトコ”のみに絞り6ヶ月で合格を目指せる効率カリキュラムを組んでいます。

仕事や家事で毎日忙しく、自分の時間が少ない方でも、合格できる必勝カリキュラムです。

実技試験のコツを徹底指導

筆記試験だけでなく、実技試験に不安を感じている方も多いかもしれません。

本講座では、実技試験対策も幅広く網羅しています。

専任講師が映像講義で、練習する際のコツや本試験で気をつけるポイントなどをじっくりと解説。

実技試験で必要なスキルがしっかりと身につく内容となっています。

最長3年2ヶ月間の長期学習サポート

標準学習期間の6ヶ月で修了できなくても、キャリカレは教材到着日から最長3年2ヶ月間の学習サポート(※)があります。

急に仕事や家庭環境が変わったりしても、中断・再開することが可能なので、ムリなく自分のペースで学習を続けられます。

※サポート期間はコースにより異なります

万が一不合格だった場合、受講料を全額返金(※)

保育士試験に万が一不合格となった場合、教材到着から3年間の保育士試験に対しては、受講料の全額返金を行っています。

合格に導く自信があるからこそのサービスであり、失敗を恐れずチャレンジできる嬉しいシステムです。

キャリカレオリジナルの充実したフォローで、初学者でも安心して合格を目指せます。

※全額返金保証には条件があります。詳しくはこちら

合格した場合、2講座目を無料で受講できる(※)

キャリカレの保育士受験対策講座を受講し試験に合格した場合、キャリカレの他の講座を無料で受けられます。

キャリカレには、ベビーシッターや食育アドバイザーなど子どもに関わるさまざまな資格講座があるため、スキルアップに最適です。

現場で役立つ資格を取得することで、保育士としての活躍の幅も広がります。

「2講座目無料サービス(※)」は、指定の講座を受講後、試験に合格した方が対象となります。また、受講開始日から3年以内(保育士試験、第三種電気主任技術者試験の場合は4年以内)に2講座目の受講申し込みをされるなど、いくつかの条件があるため、詳細は下記のサイトよりご確認ください。

※2講座目無料には条件があります。詳しくはこちら

\累計受講者数3万人突破!/

不合格なら全額返金!保育士講座の詳細を見るまとめ

保育士になるには、指定保育士養成施設を卒業する方法と保育士試験を受験して合格する方法があります。筆記試験と実技試験で構成される保育士試験は、受験科目の多さと低い合格率から難関と言われています。働きながら合格を目指す場合は、限られた時間で効率的な学習を行う必要があるため、通信教育講座の受講がおすすめです。

キャリカレの「保育士受験対策講座」なら、手が届きやすい受講料で、試験対策が万全な教材で学習できる上に、手厚いサポートも受けられます。全額返金制度があるので、通信教育講座を受講するのが初めての方でも安心して勉強に励めます。合格すると2講座目が無料になるため、無料の資料請求を利用してキャリアアップにつながる講座を探してみてください。

\不合格なら全額返金保証付き!/

おすすめの保育士受験対策講座はこちらよくある質問

-

Q1. 保育士資格は国家資格ですか?

はい、保育士資格は厚生労働省が所管する国家資格で、児童福祉法にもとづいて取得・ 登録が必要です。

-

Q2. 保育士資格を取得するには、どのような方法がありますか?

指定保育士養成施設を卒業する方法と、保育士試験に合格する方法の2つがあります。 社会人や異業種からでも取得可能です。

-

Q3. 保育士試験に合格するにはどんな科目の勉強が必要ですか?

筆記試験では「保育原理」「子ども家庭福祉」など8 科目、実技試験では「音楽」「造形」 「言語」のうち2つを選んで受験します。

-

Q4. 保育士試験の受験資格にはどのような条件がありますか?

最終学歴や実務経験に応じて異なります。高卒後すぐでは実務経験が必要ですが、短 大・大学卒業者は直接受験可能な場合もあります。

-

Q5. 社会人が保育士資格を目指すにはどうすればよいですか?

児童福祉施設での実務経験を積んで保育士試験に合格するのが一般的です。働きながら学べる通信講座の活用もおすすめです。

-

Q6. 通信講座で保育士試験に合格することはできますか?

はい、キャリカレなどの通信講座では効率的なカリキュラムが用意されており、合格率も高く、働きながら学びやすいです。

-

Q7. 実務経験とはどんな仕事が該当しますか?

保育所やこども園、児童養護施設など児童福祉施設での保育業務が該当します。期間は2年以上かつ2,880時間以上必要です。

-

Q8. 指定保育士養成施設に通うメリットは何ですか?

卒業と同時に保育士資格が取得できる点です。専門的な知識と実習を通して、保育の実践力を高められます。

-

Q9. 保育士試験に合格するまでにどれくらいの勉強時間が必要ですか?

一般的に100~180時間程度とされており、1日1時間勉強する場合は約6ヶ月かかります。

-

Q10. 保育士資格と一緒に幼稚園教諭の資格も取得できますか?

はい、学校によっては両資格を同時に取得できるカリキュラムを設けているところもあります。進学時に確認しましょう。

-

Q11. 中卒でも保育士になれますか?

可能ですが、5年以上かつ7,200時間以上の実務経験が必要になります。また、高卒認定試験の合格が必要な場合もあります。

-

Q12. 保育士資格取得後、どこで働くことができますか?

保育園や認定こども園、児童養護施設、病院内保育所など、子どもと関わるさまざまな施設で働くことができます。

この記事の監修者

資格のキャリカレ編集部

150以上の通信教育資格講座を展開し、資格取得・実用スキルの習得はもちろん、キャリアサポートまで行う資格のキャリカレ編集部が運営するコラムです。子どもの成長を間近で感じることができる、保育の現場で欠かせない資格です。試験の詳細や対策、資格の魅力など、保育士の最新情報をお伝えしています。